Praça da República: pintura boa ou pintura ruim?

Relato do debate Praça da República: pintura boa ou pintura ruim?

Felipe Polillo

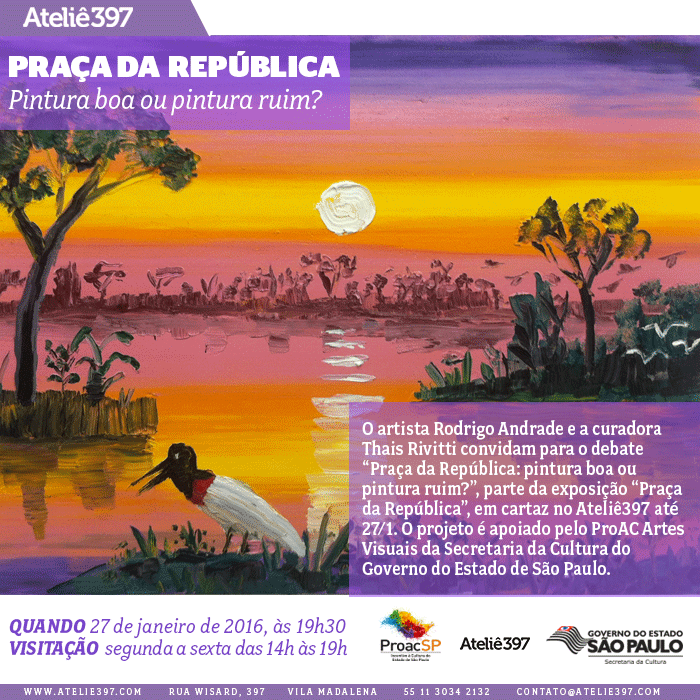

O debate Praça da República: pintura boa ou pintura ruim? ocorreu no dia 27 de janeiro de 2016, às 19h30, no Ateliê397, por ocasião do encerramento da exposição Praça da República, do artista Rodrigo Andrade, que contou com curadoria de Thais Rivitti, diretora do espaço e crítica de arte. A exposição, que ficou em cartaz no galpão expositivo do Ateliê397 entre 28 de novembro de 2015 e 27 de janeiro de 2016, foi um projeto apoiado pelo ProAC Artes Visuais, da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo.

Rodrigo Andrade abriu a conversa com Thais com um relato a respeito da origem da pergunta-título do debate. Segundo ele, o artista Paulo Monteiro, ao ver algumas das pinturas de palhaços e pretos velhos em seu ateliê, indagou se Andrade pretendia, afinal, “fazer pintura boa ou pintura ruim”. Andrade prosseguiu afirmando que nessa série de pinturas da exposição tal questão estaria suspensa, já que existiria ali, em suas palavras, uma suspensão do juízo de valor.

Rodrigo também relatou algumas das questões e indagações que permearam a produção das obras, como a intenção de exploração dos limites da arte, o risco de fracasso presente na proposta do projeto da exposição, a ausência de pontos de contato das obras com trabalhos contemporâneos de outros artistas, a combinação de um impulso destrutivo em relação à arte e uma certa ternura dirigida às imagens de um universo pictórico clichê (que inclui pinturas de lugares como churrascarias de estrada, parques de diversão e a própria Praça da República). O artista também destacou o caráter experimental, até mesmo “laboratorial”, do projeto, que permitiu a investigação de um universo pictórico que sempre o interessou.

Thais Rivitti fez um paralelo entre o deleite de Rodrigo Andrade em realizar suas pinturas da exposição – deleite que, para ela, as próprias obras deixam transparecer –, e o prazer que os pintores amadores da Praça da República têm ao realizar suas telas. Tal paralelo, que não ignora a profunda oposição entre o que Rodrigo Andrade entende como a tarefa do pintor e um certo descompromisso dos pintores da Praça da República, fez Thais pensar na possibilidade de encarar aquelas pinturas como um elogio à essa figura do pintor amador.

Thais destacou a exploração dos limites da construção pictórica na exposição, e o risco que o artista tomou ao levar adiante o projeto. Para ela, a trajetória de Rodrigo é marcada pelo combate e pela resistência, definindo uma obra que sempre busca os limites da pintura. Na exposição Praça da República não teria sido diferente, embora desta vez o artista tenha buscado o embate na escolha do repertório, já bastante desgastado e banalizado. Deste modo, a resistência estaria presente na imediatez dos referentes das imagens nas telas (palhaços, pássaros, pretos velhos, paisagens, carros de corrida, figuras femininas), que não corresponderiam à forma com que as pinturas se estruturam. Thais também lembrou que um repertório de pintura popular já vinha aparecendo na obra de Rodrigo há um tempo, e que talvez a exposição no Ateliê397 tenha sido o ponto experimental mais radical de sua trajetória em direção a um retorno à uma temática clássica e popular da pintura.

A questão da pintura popular e da pintura erudita, levantada tanto por Rodrigo quanto por Thais, dominou boa parte dos comentários da plateia. Para o critico Tiago Mesquita, o uso do termo “popular” para descrever as pinturas da Praça da República já não se aplica, pois, em sua visão, as telas vendidas ali já perderam há muito a ligação com uma produção de fato popular. Para ele, elas estariam saturadas com o uso de fórmulas e artifícios toscos de produção de imagens, e por isso, o termo kitsch seria mais apropriado. Para o artista Paulo Monteiro, apenas os temas das obras de Rodrigo que se aproximariam desse universo da Praça da República, já que as telas demonstravam grande apuro e refinamento nos procedimentos de fatura, de forma oposta às técnicas rudimentares às quais os pintores da praça lançam mão.

Para o critico Carlos Eduardo Riccioppo, muitos dos procedimentos das obras da exposição já estavam presentes em obras anteriores de Rodrigo, como o empastamento de tinta e a construção do efeito degradê; para ele, a exposição, foi um autoquestionamento reflexivo do artista sobre sua própria obra. O artista Dudi Maia Rosa lembrou de algumas pinturas feitas por Rodrigo já na década de 1980 em que aparecem figuras típicas de um universo kitsch, como piratas. Já o artista Paulo Pasta elogiou a opção pela figuração feita por Rodrigo, dizendo que muitos estranham quando pintores que costumam realizar obras sem figuração, como Rodrigo e ele próprio, realizam telas figurativas – para ele, a defesa da abstração ou da figuração já não é uma questão relevante no campo da pintura há muito tempo.

Praça da República – Pintura boa ou pintura ruim?

Rodrigo Andrade

O tema deste debate surgiu de uma pergunta capciosa, porém fundamental, feita por Paulo Monteiro em uma visita ao meu ateliê quando eu estava começando a série dos palhaços e dos pretos velhos, os primeiros que fiz para esta exposição. Ao ver a parede com algumas dessas pinturas ele me perguntou:

– Mas, afinal, você quer fazer pintura boa ou pintura ruim?

Como eu não tinha formulado a questão ainda, a resposta veio só depois, meio naturalmente, assim:

Nessas pinturas essa questão está suspensa. Existe aqui uma suspensão do juízo de valor, simplesmente.

O que, eu sei, não esgota a questão, ao menos para uma reflexão sobre o tema. Também não tenho resposta melhor. O que tenho, aliás, são mais indagações do que afirmações assertivas.

De que critério de qualidade se trata? Certamente não é uma qualidade formal, mas algo mais amplo e fundamental, que é a qualidade das pinturas como arte… E a coisa necessariamente já entra num campo nebuloso onde a definição de arte é impossível, pelo menos com palavras. A não ser com frases de efeito, cuja melhor, bem conhecida, foi dita por Carl André: “o homem sobe a montanha porque a montanha está lá; o homem faz arte porque a arte não está lá.”

E ela serve perfeitamente para o estado em que me encontrava, diante do meu desejo de produzir algo como isso que eu produzi aqui no Ateliê, mas não tinha a menor ideia de como seria quando comecei.

É certo que eu tinha um modelo genérico de palhaços e pretos velhos, por exemplo, mas eu não os tomei como modelo específico de pintura, tomei apenas o tema no que ele tem de universal no imaginário popular. Um modelo muito vago. Então, parafraseando Carl André, eu poderia dizer que pintei o palhaço porque o palhaço não estava lá.

As pinturas que vi na internet não são, em sua imensa maioria, apenas horríveis, são também totalmente desprovidas de qualquer interesse artístico, e eu queria fazer uma coisa interessante artisticamente. Tinha que ser interessante. Então, sim, eu quis fazer arte.

Também não é nenhuma novidade o uso, pela arte moderna e contemporânea, de modelos vulgares. É algo até comum, se não preponderante.

Apesar de ter aberto o caminho para esse intercâmbio, o uso das máscaras africanas pelos cubistas e fauvistas não serve bem de exemplo, pois essas máscaras não têm nada de vulgar. Ao contrário, são ultra sofisticadas, resultado de não sei quanto tempo de depuração acumulada nas culturas africanas de onde vieram (se bem que eram então objetos etnográficos apenas, e não objetos de arte, e nesse sentido mais amplo servem de exemplo). Nem tampouco servem os desenhos de hospício usados por Paul Klee – que eram práticas terapêuticas e não artísticas –, que têm uma força inconsciente, um grau de “piração” que os diferencia do comum, do vulgar e os torna “boa arte” (claro, podemos ver isso depois de Paul Klee). E o meu interesse se voltou justamente para o comum, para o medíocre, para o que resta de uma diluição do que um dia foi arte, para algo que pertence mais à cultura pop. Ou sub-pop.

Mas o que eu estava procurando com isso? Acho que eu queria explorar os limiares da arte. Nesse limiar montei o meu circo. Afinal, eu fiz pinturas que… são arte? A situação envolve o risco de pura e simplesmente não serem. Aí entra uma questão de temperamento, de um gosto pelo perigo, pelo risco, pela aventura, o que me faz procurar situações como esta, nos limiares da arte, como já foi com as minhas pinturas com os blocos de tinta, em que, no comecinho, ficava variando entre altas e deliciosas “ego trips” e o medo de acabar como o rei nu, crente que estava abafando…

Também o Lanches Alvorada, em 2001, aconteceu nos limiares da arte, numa situação de risco. Agora é fácil questionar esse risco, haja vista a aprovação que esses trabalhos obtiveram, mas antes de serem feitos, com a ambição lá em cima, o tombo podia ser muito grande. Outro exemplo de alto risco assumido é o meu filme Uma noite no escritório. Sobre a minha experiência com o Ranchinho, na exposição Jogo dos sete erros, na Galeria Estação, em 2012, diria que é diferente, não há ali um salto no escuro, e o modelo era uma pintura excepcional.

Aqui no Ateliê, diria que, apesar do alto investimento psíquico envolvido, também o tombo é menor, pois a tal suspensão do juízo ataca frontalmente qualquer alta ambição como condição para fazer arte. Faz parte do “projeto” esse desprendimento. E trata-se realmente de um exercício de desprendimento. Por exemplo, não nutria muita ilusão a respeito da aceitação desses trabalhos, pelo menos como “trabalhos de alto nível”, como geralmente almejo. E tampouco os comparo, em “qualidade”, aos trabalhos que estava produzindo concomitantemente a estes, uma nova série de pinturas abstratas. Essas outras, abstratas, se não forem boas pra caramba, não fazem sentido. Elas se medem com Pollock, Jasper Johns, Judd, Brice Mardem e, para citar exemplos do nosso meio, com Paulo Pasta, Paulo Monteiro, Sergio Sister. Será que talvez por isso sejam mais arriscadas? Talvez, mas ali me encontro no meu habitat natural, e aqui não. Bom, agora foi de algum modo incorporado ao meu habitat natural…

Seja como for, aqui eu não me meço com nada, ainda que tenha encontrado artistas contemporâneos que me interessaram e tenha achado pontos de contato. O mais direto foi a Cindy Sherman e sua série de palhaços, que me serviu de referência, ainda que distante. Mais distante, e mais interessante ainda, o Paul McCarthy e suas máscaras e próteses, sua apoteose de vulgaridade escatológica. E, finalmente, o Bruce Nauman e seu A tortura do palhaço, mas aí era apenas uma ligação temática. O meu trabalho não tem, nem de longe, o mesmo ataque iconoclasta à arte e à sociedade de consumo e à estupidez humana. Nem o mesmo nível de complexidade conceitual.

Aqui o espírito é conciliador. Tem violência, sim, tem um “foda-se tudo˜. Tem um “foda-se o Paulo Pasta, o Paulo Monteiro e o Sergio Sister, foda-se o Alberto Tassinari, o Rodrigo Naves e o Lorenzo Mammì, foda-se o Zé Olympio, a Pinacoteca e a Galeria Millan”. “Foda-se o mundo da arte!”, em suma. Ódio de tudo. Um impulso destrutivo arcaico e narcísico, que pode ser transformado em energia crítica e criativa, mas que é só um elemento entre outros no caldeirão onde cozinhei estes trabalhos. Existe até ternura nos meus palhaços e pretos velhos, que é uma ternura que eu sinto (às vezes) quando vejo pinturas tão ruins quanto as da Praça da República ou numa churrascaria de estrada, quando via as antigas pinturas do parque de diversão de Ubatuba, ou quando vejo, em tantas praças do mundo, milhares de artistas vendendo seus trabalhos por quase nada, querendo um lugar ao sol, querendo se expressar, querendo atingir com pintura algo como o belo, e obtendo resultados canhestros, comicamente toscos, totalmente presos a convenções já diluídas ao infinito ao longo da história. Geralmente, o que sinto quando me deparo com essas pinturas é “deprê” mesmo, mas ainda assim sinto ternura, às vezes. E quando alguns desses tem uma bossa especial, uma graça, então, aí sinto até amor…

No fundo, meu amor pela pintura e pela arte se sobrepõem aos meus impulsos destrutivos e iconoclastas.

Tem também no meu caldeirão um gosto pelo diletantismo, pela pintura de fim de semana, que também é algo bem comum nas pinturas da Praça da República. Acho que eu tenho alguma nostalgia disso, algo infantil, certamente…

Teria nesse espírito de conciliação, nessa atitude oposta ao da ruptura, algo para além do meu temperamento, algo cultural brasileiro? Uma ausência de radicalidade profunda e intrínseca? Arrisco que sim… Acho que estas pinturas são bem brazucas. Claro que existem artistas ultra radicais no Brasil, como Hélio Oiticica e Ligia Clark, mas eles são exceções (e é irônico que eles justamente são hoje os maiores modelos de artistas no Brasil, criando uma situação esquizofrênica até). Além disso, a radicalidade deles não é tão iconoclasta, destrutiva, pois eles eram progressistas, romperam a ordem, mas acreditavam no progresso, acreditavam na libertação do homem para o nascimento de um novo homem, uma nova sociedade utópica etc. E nisso são mesmo perfeitos modelos brasileiros.

O elemento iconoclasta aqui, se crescesse, se virasse, não teria esse viés positivista, seria mais escatológico… Só que eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer com isso, se isso aqui vai se desdobrar em alguma outra coisa ou vai ficar por isso mesmo.

Aqui também convém observar que não há nenhuma ironia em relação a essas pinturas ruins. Tem humor, mas não ironia. Seria até covarde…

Voltando à pergunta inicial, minha resposta me apaziguou, mas devo dizer que a suspensão do juízo que há aqui não pretende ser modelo de nada, não estou pregando a suspensão do juízo da crítica e da autocrítica, e muito menos quero engrossar o coro, bastante forte nos dias atuais, em que emitir juízos como “essa pintura é boa e essa é ruim” é considerado algo autoritário – e que remonta ao cisma dos anos 60 contra o formalismo greenberguiniano. Não. Estou fora desse coro. Apenas me vi diante de uma situação em que eu precisava suspender meu juízo de valor para fazer o que eu queria. Tinha que suspender minha auto crítica, sobretudo. Tinha que, digamos assim, sair de mim… (Ainda que saiba já há bastante tempo que, como disse Merleau Ponty, “jamais somos livres de nós mesmos”; e quem não sabe isso?).

O fato é que num certo ponto pensei que eu estava criando um heterônimo com personalidade própria, diferente da minha, um pintor de Praça da República – teria nisso algo de ator? –, e para isso eu tinha que, primeiramente, anular minha destreza, e aceitar as pinturas como elas surgiam, sem correções ou julgamentos. Tinha que ser na primeira tacada. Tinha que sair fácil… Difícil!

Não recorri a referências específicas (salvo poucas exceções) e queria fazer surgir as figuras como elas existiam na minha memória, na minha imaginação, atiçada pela pesquisa de imagens que fiz desse imaginário popular. Para isso, recorri a alguns expedientes, mas principalmente a trabalhar num estado psíquico interessante: a exaustão. Eu fiz os palhaços, pretos velhos e as mulheres depois de longas sessões de pinturas (outras), já no avançado do vinho e do cansaço, e eu tinha que resolver a coisa em no máximo uma hora de concentração. E o resultado foi surpreendente pra mim, pois quando elas começaram a ser feitas, uma vez prontas, pareciam que tinham sido feitas por outra pessoa. Muito interessante a experiência de alteridade em mim, várias dessas pinturas me surpreenderam verdadeiramente… Eu não sabia como elas iam sair, juro. E foram saindo assim, e eu fui aceitando, no começo até meio assustado com a perspectiva de mostrá-las; tinha medo de queimar meu filme…

(Na verdade, aqui dentro tem pelo menos três heterônimos diferentes. Os palhaços e cia., as paisagens e a miscelânea de pinturas mais infantis, mais leves).

O caso é um pouco diferente nas paisagens, pois eu já tinha em mente o procedimento delas, que se baseia numas pinturas que eu vi numa churrascaria da rodovia Fernão Dias, alguns anos atrás. Nelas, vi perfeitamente algo dos procedimentos das minhas próprias pinturas, num degradê de cores no fundo que faz a base sobre a qual eu pintava a paisagem, em uma economia de gestos. Eu já tinha pintado assim umas paisagens de neve, uma camada cremosa em degradê no fundo e a pintura com pinceladas sobre ela. Eu as fiz por último, pois tinha mais segurança nelas, já as tinha imaginado muito antes, eu tinha a fórmula delas na mente de antemão, ou pelo menos uma base, bem diferente dos outros casos em que eu não sabia o que ia sair. Também aqui há mais referências específicas, como o pôr do sol no Pantanal e o incêndio na floresta.

E, no final, o que acabou acontecendo é que o trabalho, como um todo, como um conjunto, como uma exposição, enfim, se estruturou num sistema fechado. E isso também me surpreendeu – a mim e à Thais. E só se mostrou na hora da montagem. É um tendência forte em mim as coisas se estruturarem rapidamente. Isso, se fosse num time de futebol, equivaleria a uma defesa sólida, mas pode ocasionar certa rigidez e comprometer o poder ofensivo. Entre rigor e rigidez existe um limiar, também. E por fim a inspiração diletante acabou absorvida pelo profissionalismo.

Mas o que define essa exposição é seu espírito experimental. Diria até laboratorial, e isso gerou uma situação protegida, onde eu pude ir fundo na proposta tendo seus limites bem definidos.

Trata-se de uma experiência que eu fiz e cujo resultado mostro aqui. Por isso, o juízo de valor é suspenso. O propósito não era atingir um alto nível de qualidade a priori, e sim a experiência em si. Claro que o resultado importa, e eu estaria mentindo se eu não nutrisse no fundo o desejo de fazer pintura boa, mas mesmo assim, para atingir isso por este caminho eu teria que, paradoxalmente, aceitar a ideia de fazer pinturas ruins. Talvez fazer pinturas tão ruins que dão a volta e se tornam boas – no sentido da crítica de Frank Stella ao Jorge Guinle, dita ao Nuno Ramos: “não é ruim o suficiente”.

Dito de outra forma, vale mais a criação de um determinado mundo de pintura, este mundo da Praça da República, do que atingir um determinado alto nível. Mas não me iludo quanto ao meu desprendimento do desejo de alto nível. E me pergunto agora se não tem algo de paranoico nessa preocupação com a qualidade. São questões tão pessoais…

Eu não tenho nenhuma preocupação social no meu trabalho, mas para que se justifique a apresentação pública de um trabalho, satisfazendo meu desejo de fazer e mostrar pinturas, eu tenho que dar algo em troca, e o que apresento é o resultado de uma experiência onde busquei surpreender a mim mesmo e que, se não oferece perfeição, espero que ofereça algo da minha própria surpresa.

Rodrigo Andrade – Praça da República

Thais Rivitti

São múltiplas as abordagens que a exposição Praça da República suscita. O índice de multiplicidade está não apenas na quantidade de obras que o artista apresenta, tampouco na variedade de temas que ele elege para suas pinturas. Gostaria de situá-la – a multiplicidade – numa camada mais profunda, como pretendo tratar.

1. Elogio ao pintor desconhecido

Por vezes, flertei com a possibilidade de encarar essas pinturas novas de Rodrigo Andrade como uma espécie de elogio ao pintor amador. Aquele que, distante das normas cultas da pintura, atira-se a seu ofício com as armas rudimentares que possui. Dando de ombros ao devir histórico da Arte e perdido em algum lugar no tempo – muitos deles ficaram na França pós-impressionista – o pintor amador dedica-se a fazer belos quadros, quase ornamentos, para figurarem em ambientes domésticos, enfeitando paredes e tornando residências mais acolhedoras. Não se questiona sobre o endereçamento de seu trabalho (aqui entendido simplesmente como labuta), sobre sua inserção no mundo. Suas telas são seu ganha-pão. Nada mais. Tal como o soldado desconhecido, homenageado com monumentos mundo afora, o pintor desconhecido é qualquer pintor ou, melhor dizendo, um pintor qualquer que, tal como o soldado, não pode ser identificado. É homenageado por fazer seu trabalho obstinadamente. Essa despersonificação do pintor é precisamente o que o faz digno de homenagens. Não seria este ou aquele indivíduo, com suas vicissitudes e limitações, mas certa abstração do fazer amador o foco do elogio. Um fazer que não presta contas aos outros, mas só obedece a si mesmo, um fazer que não se pretende glorioso, mas que encerra-se em si mesmo: no prazer que é capaz de produzir tanto a quem pinta como a quem desfruta da pintura.

Visitamos, Rodrigo e eu, em um domingo nublado e chuvoso, a Praça da República. Seria equivocado dizer que encontramos ali algo próximo ao que Baudelaire mencionava em seu texto O pintor da vida moderna. Diz Baudelaire: “Felizmente, de vez em quando, aparecem justiceiros que afirmam que os poetas menores possuem algo de bom, de sólido e delicioso”. Se há um desses poetas menores trabalhando na Praça da República hoje, acho que ele não pôde comparecer no domingo que passamos por lá.

Por um lado, nada é mais distante daquilo que Rodrigo entende como a tarefa do pintor como o descompromisso ingênuo da Praça da República. Por outro, há as pinturas em exposição aqui no Ateliê que deixam transparecer certo deleite de Rodrigo em elaborá-las. Talvez, não me arrisco a afirmar, algo daquela desrepressão da pintura nos anos 1980, época em que o artista iniciava sua trajetória. De qualquer modo, mais ou menos evidente em cada período de sua produção, o prazer ou deleite com a pintura é uma dimensão que nunca escapou ao artista. Mesmo tratando-se de alguém que, como sabemos, coloca-se cotidianamente a tarefa de estar à altura de seu tempo, dialogando com a tradição e com os problemas estéticos do presente.

2. A resistência da pintura

Nas primeiras conversas com Rodrigo sobre o projeto Praça da República, me sentia prestes a presenciar um grande combate. De um lado, a pintura popular, com seus cacoetes, suas fórmulas de fácil resolução, com uma iconografia amplamente massificada, seus efeitos óticos rudimentares, já quase nocauteada. Do outro, um forte oponente: uma pintura informada, que constrói incessantemente seu repertório e sua linguagem, que exige um espectador atento a nuances, sutilezas, preparado para observar a construção (e desconstrução) de imagens. Rodrigo, que sempre jogou no segundo time, iria passar para o outro, com a difícil tarefa de reanimá-lo em colocar-se novamente em campo.

Se falo em um combate, é porque muitas vezes falamos sobre a exposição como um desafio. Era como se Rodrigo estivesse testando os limites de seu próprio domínio da construção pictórica. Havia um risco latente, podia dar errado (talvez realmente tenha dado, em certo sentido, em algumas das pinturas na exposição?). Mas o que quero dizer é que poderia realmente ser uma tragédia, do tipo campeão mundial de Fórmula 1 esquiando nos Alpes. Mas ele estava disposto a encarar. Em nome, a meu ver, dessa ideia tão cara a ele: a resistência. Seu último livro se chama, para quem ainda não viu, A resistência da matéria.

Talvez eu precisasse de mais tempo para expor esse argumento de modo convincente, mas digo assim, de supetão: a pintura de Rodrigo se faz no embate. Sua pintura emerge “contra”. Nas telas abstratas, do fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, em que placas de tinta – quadrados ou retângulos, com bordas mais ou menos arredondadas – eram pintadas na tela em branco, essa resistência era bastante evidente. As placas, por sua espessura avantajada, quase que se desprendiam do suporte, dando a impressão de não pertencerem integralmente ao universo da pintura. Além disso, o fato de serem (quase) sempre duas formas geométricas delimitadas claramente em duas cores diferentes, fazia com víssemos inevitavelmente uma em relação à outra. Como se cada uma lutasse para conquistar um lugar privilegiado em nossa visão. Resistiam em se acomodar travando um embate longo por meio do qual a pintura se mostrava. Mas mesmo em seus trabalhos posteriores, mais fotográficos, esse deslocamento da pintura para fora do plano, essa projeção para além do plano do suporte é visível, fazendo com que a imagem demore a se formar e, quando se forma, é em algum lugar “anterior” ao próprio quadro. São trabalhos que recusam a apreensão imediata atribuída à fotografia.

No caso de Praça da República, me parece, o combate acontece em outro momento. Ele é dado pela escolha de um repertório desgastado, banalizado, clichê. Diferentemente da opacidade da neblina na estrada, da falta de luz da série de noturnos, do excesso de luz branca refletida na neve, do emaranhado de verdes e marrons da mata fechada, as imagens aqui se formam antes mesmo de olharmos para elas. Assim, a situação de suspensão não acontece na lentidão da formação da imagem, na demora em nos situarmos diante da tela. Imediatamente reconhecemos o palhaço, as paisagens, o passarinho. A resistência, aqui, é colocada pela imediatez do referente que não corresponde à forma com que a pintura se estrutura.

3. A postura experimental

Uma outra visada, ainda sobre essa nova série de pinturas, me faria colocá-la junto a outros projetos que se inserem na trajetória de Rodrigo como pontos de inflexão. A intervenção Lanches Alvorada (2001), realizada em um bar em São Paulo, por exemplo, coloca-se como um ponto extremo dessa “vontade de descolamento” da pintura. Nele, placas de tinta eram aplicadas diretamente nas paredes do estabelecimento, revestidas com azulejos: não havia tela, não era o ambiente usual para encontrarmos uma pintura, ao menos não esse tipo de pintura. De certa forma, Rodrigo testava a possibilidade da pintura se imiscuir no mundo ordinário e, ao mesmo tempo, perguntava sobre a capacidade dela poder ainda se distinguir dele.

Talvez, e eu não sei o que o Rodrigo acha disso, essa aproximação tão brutal com o mundo real, esse teste selvagem da autonomia da arte, tenha animado a fase posterior da sua pintura, que volta à figuração, mas dessa vez mediada pela fotografia, linguagem que possui um vínculo direto com o real. Em outras palavras, da mesma forma com que a pintura se coloca no mundo sem aparatos, sem mediações, o mundo pode voltar a habitar a pintura, por meio da fotografia.

Assim, lendo a Praça da República como um desses possíveis pontos de inflexão na trajetória do artista, podemos relembrar que parte do repertório da pintura popular, aos poucos, já vinha invadindo suas telas. As pontes de pedra, as paisagens pitorescas, as marinhas… Talvez a Praça da República seja o ponto experimental mais radical da possibilidade de se retornar à uma certa temática clássica e popular da pintura. Talvez seja um desses momento profícuos de distensão do fazer artístico, no qual ele dá saltos numa investigação que normalmente ocorre de forma mais paulatina. Nesse sentido, fico muito feliz que a exposição tenha acontecido aqui no Ateliê 397, num lugar que se constrói para abrir aos artistas a possibilidade de experimentação.

4. Um diagnóstico de época

O arco distendido por Rodrigo nessa exposição vai de um extremo a outro. Como já dissemos, da pintura erudita feita hoje a uma pintura popular já distante do tempo presente (na verdade a exposição faz referência à uma Praça da República ideal, que talvez nunca tenha existido). No meio do caminho, estão os pintores em início de formação, os pintores dos salões de arte acadêmica, os que trabalham em galerias de terceiro ou quarto escalão, voltadas mais para decoração… Enfim, é um arco grande.

A exposição opera, ao colocar a o pintor amador e o erudito juntos em cena, por embaralhar um pouco toda essa hierarquia construída pelo sistema da arte. Pode-se dizer que esse meio de campo já estava embolado antes. Que, aliás, boa parte do que vem sendo pensado no campo na arte vai no sentido de desconstruir esses lugares tão fixos. Assim, a exposição apresenta, exageradamente, esse movimento do fazer que corresponde o movimento do pensamento (me refiro aqui a entrada em cena do pensamento pós moderno, toda a sua premissa de refundar as categorias do pensamento, de reler a história segundo outros critérios). A valorização da cultura popular (a entrada dos antropólogos nos museus, na cultura institucionalizada), a problematização da autoria, os temas mal digeridos já colocados pela pop arte em 1960 (como a arte sobrevive à indústria cultural?).

O curioso, para mim, é que a questão-título desse debate “pintura boa ou pintura ruim?”, remeteu-me a um outro lugar. Reconhecendo a questão como de difícil solução, lembrei do que Rodrigo respondeu: “Consegui pintar depois de suspender o juízo”. Assim, meus pensamentos não foram até Kant, quem talvez melhor tenha formulado o juízo estético. Mas me levaram ao céticos gregos. Não sou especialista no assunto, mas achei essa minha lembrança curiosa. A filosofia entendida como modo de vida, como busca da felicidade que encontrava na postura de “suspensão do juízo” sua melhor posição.

Isso alude imediatamente a um tema caro à crítica de arte de nosso tempo: a possibilidade de julgamento (bom, ruim?) das obras de arte. Questão subjacente a essa é a da qualidade. Com base em que critérios de qualidade podemos aferir se uma obra de arte é boa ou ruim? Que essa exposição nos coloque diante desse dilema não resta dúvida. Daí a saída cética, da suspensão de juízo surge com a força necessária do deixar surgir o novo, sem reprimi-lo ao nascedouro.

Caso me perguntassem se a exposição é boa, eu diria, sem hesitar que sim. Porque ela recoloca sob um novo ponto de vista, questões ainda não resolvidas na contemporaneidade. E esse, quero crer até segunda ordem, é o fiel da balança para decidir sobre a qualidade de um trabalho de arte. Por mais simplista que seja, e é, afirmar que a exposição possa ser lida como um elogio ao pintor desconhecido, esse viés nos permite vislumbrar a discussão sobre a noção de autoria, de modo mais amplo. Permite-nos ver como, ainda hoje, a arte – e a pintura em particular – é vista sob o signo do autor, da noção antiga, mas ainda operante, de estilo. Permite-nos ver também todo o caldo grosso da cultura que certa depuração modernista mal feita jogou para baixo do tapete em seu percurso para a abstração. Não é por outro motivo que resolvi falar sobre pop arte no texto que acompanha a exposição. Talvez a pop tenha sido o grande contraponto, ainda nos anos 1960, dessa noção de evolução como depuração. O que fazer diante de um cenário cultural cada vez mais invadido por um indústria kitsch? O que fazer num contexto social em que a arte é assimilada, a todo momento, como mercadoria de luxo? Lutar com as armas inimigas, ir fundo na análise do oponente foi o caminho insólito, mas bastante profícuo aberto pela exposição.